C’est la mère de Lucien Clergue qui lui offre son premier appareil photographique :

« Une modeste boîte noir en bakélite qui va tout déclencher. J’avais treize ans et ce fut immédiatement l’amour fou pour la photo. Une passion pour la vie. Je l’ai su presque le premier jour. … Dès le début, je n’ai envisagé la photographie que sous l’angle de l’expression artistique. »

C’est de toute évidence l’élan créateur qui prime sur le raffinement du rendu des noirs et blancs et la netteté des détails, ou encore sur la précision du recadrage de ses images. Comme beaucoup de photographes de l’époque, Lucien Clergue opère au 6 x 6 — un Semflex — et fait des plans larges qui sont ensuite resserrés par un recadrage au moment du tirage, déterminant ainsi de nouvelles compositions. Mais qu’importe l’acquisition d’une technique ou d’un savoir, le chemin de la photographie est tracé. Et l’autodidacte ne semble pas un seul instant hésiter quant à la nature du métier qu’il veut pratiquer, ou plutôt de celui qu’il refuse : ce ne sera ni le portrait ni le reportage. Pas question d’ouvrir un studio et de s’engager dans la voie de la photographie dite commerciale, comme les photographes de sa génération l’envisagent souvent. Au mot studio il préfère d’ailleurs celui d’atelier. … Le refus de tout compromis, la volonté de répondre avant tout à ses propres convictions et aspirations ne vont cesser de s’affirmer par la suite, allant de pair avec une autre affirmation, celle du principe de liberté.

Gabriel Bauret, (Lucien Clergue, Editions de la Martinière, 2007)

Ma technique, Arles août 1958

On me demande souvent où j’ai appris la photographie — dans une école ? Dans des livres ? Non. Chez un amateur, qui me montra comment cadrer une image, développer un film, agrandir un négatif. L’excellent homme, fort myope et pourtant très habile, avait installé son laboratoire dans la salle de bain. J’installais le mien dans ma cuisine, développant la nuit, l’appareil de prise de vue servant d’agrandisseur, monté sur une caisse pas exactement d’équerre. Les temps héroïques… !

Ensuite que je me fis prêter quelques manuels de photographie. Comme cela était très ennuyeux et ressemblait diablement au cours de mathématiques du collège que j’ai toujours eu en horreur je les fermai dès les premières pages. Et je continuai de gaspiller de la pellicule, réussissant de temps à autre une bonne image. Jusqu’au jour où, montrant mes premiers essais à un ami, il m’invite à en faire cent de cette espèce. Je pensai qu’il était fou. Je l’étais plus que lui. J’en fis un millier — et d’un tout autre genre !

« Il faut faire les photos au plein soleil » ? Je m’acharnai huit mois durant (novembre 1954 – juillet 1955) à les faire à l’ombre. J’en avais assez de tous ces poncifs photographiques : contre jour, reflets, ombre portée, jeux d’ombres, etc…. sans flash, sans projecteur, avec les seuls moyens du bord. La lumière artificielle dont j’avais usé au début, pour faire les portraits de théâtre, me paraissant fausse pare qu’on peut la guider soi-même. Ce que j’aime dans la lumière du jour c’est son incessante variété, si bien qu’elle nous pose des problèmes aux solutions toujours différentes, qu’il faut résoudre sur place.

Les manuels déconseillent fortement de photographier dans la lumière de midi. Récemment, durant près de trois mois, je fouillai un cimetière contemporain entre 12 heures et 13 heures. Cette lumière implacable, dure, reflète bien le silence des nécropoles. Nulle vie humaine, une affaire entre la terre et le ciel.

Mes familiers m’accusent d’avoir l’esprit de contradiction. C’est pour réagir contre le déjà-vu, l’académisme. Connait-on parmi les dix plus grands peintres de notre siècle un seul prix de Rome, est n’est-ce pas Picasso qui avoué : « C’est Van Gogh qui m’a appris jusqu’où pouvait aller la mauvaise peinture ». Aussi je ne peux m’empêcher de sourire lorsqu’après m’avoir demandé les bases de ma technique, un amateur s’écrie : « mais c’est le contraire des livres « . Je suis sans doute un cancre, mais n’est-ce pas la photographie elle-même qui nous apprend que tout négatif devient positif ?

En exagérant ces défauts que je cultivais par ignorance des règles je me forgeais, sans m’en rendre compte, une technique personnelle. Un exemple : le révélateur que j’emploie pour le développement des pellicules doit être utilisé à une température de 17 à 24°. Je la porte à 40°; parfois plus. La durée de développement recommandée est de 10 à 15 minutes. En 60 ou 100 secondes j’ai obtenu mon résultat. Mais je contrôle chaque film en cours de développement, examen difficile lorsqu’on utilise la cuve close.

« Utiliser les filtres jaunes ou orange pour les prises de vues à la mer ou de vieilles pierres ». Je ne m’en sers jamais pour mes nus faits sur la plage et le cimetière de Montmajour a été fixé sans le moindre filtre. C’est ce qui explique mon ciel blanc et certaines outrances de noir et blanc.

Un photographe allemand restait perplexe devant mes explications, et devant mes cuves et mon archaïque agrandisseur m’avouait » les photographes de mon pays aurait mal au cœur rien qu’un regardant votre atelier »! Je l’assurai que la parfaite qualité des appareils de son pays empêchait à l’âme de l’artiste de se faufiler dans ce petit coffre métallique. Qui ne connaît l’appareil de Brassaï, bardé d’élastiques ou la quelconque boîte de Man Ray ? Picasso lui-même m’a conseillé à maintes reprises de prendre des photos à l’aide d’une boîte en carton, muni d’une surface sensible qu’on imprègne au dernier moment par un trou fait avec une épingle ! Pour ma part j’en suis resté à un modeste appareil français équipé d’un 4,5 qui ne dépassent pas le 1/250e de seconde. Que ferais-je dans ces conditions d’un 2,8 munis d’un obturateur au 1/1000e de seconde ?

Enfin la cellule photoélectrique me direz-vous ? Elle est indispensable pour évaluer l’intensité lumineuse du sujet ?

Et l’œil à quoi sert-il répondrai-je ?

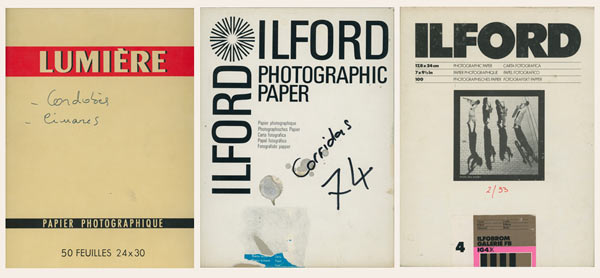

Il faut placer le moins d’intermédiaires possibles entre soi et l’objet à photographier. Je n’aime pas devoir mes images à d’autres que moi-même. En me fiant à cette cellule, j’aurais l’impression de n’être qu’à demi responsable. Si j’ajoute un filtre et si j’agrandis sur papier chamois » pour faire joli », finira de me rendre totalement irresponsable. C’est pourquoi je tire sur papier blanc brillant – fidèle aux principes du regretté Edward Weston assurant qu’il est impossible de tricher avec ce papier là – à l’aide d’un révélateur unique.

Lorsqu’il m’est arrivé de feuilleter les revues françaises de photographies — mise à part « Photos monde » à l’existence trop brève –ce n’était que pour y voir imprimer d’innombrables formules de révélateur pour tirages doux, contrastées, laiteux, blancs, foncés, etc. etc. … cette multiplicité d’accessoires et de révélateurs est une excuse pour les médiocres. Comment peuvent-ils se rendre maîtres de dix formules alors qu’une seule pose déjà une foule de difficultés : trop chaude en été, trop froide en hiver, vite affaiblie selon le papier utilisé, des années de travail ne m’ont pas permis de la maîtriser totalement. J’espère bien y arriver jamais. J’aime les surprises qu’elle me réserve.

C’est un arsenal que devrait avoir tout « parfait photographe » si j’en crois revues et manuels. Pour ma part, l’appareil en bandoulière, la bonnette rapprochante et le pare soleil dans la poche je tâche de « tendre un piège à l’invisible » comme le dit si bien Jean Cocteau. Comme tout braconnier qui se respecte j’évite de m’encombrer d’un matériel qui ne servirait qu’à me faire remarquer de ma victime ou de quelque police chargée de la surveiller.

In Lumipresse N°23 – Janvier 1973

Magazine d’information de la société Lumière

Sur le développement…

La première fois que j’ai travaillée dans la salle de bains d’un copain, n’ayant aucun équipement, j’ai développé dans une cuvette en contrôlant à la lumière rouge le processus (il s’agissait d’un film ortho à l’époque). Depuis, avec les panchromatiques, j’ai remplacé le rouge par le vert et la FP 4 semblent s’accommoder fort bien de ce traitement. Il faut bien sûr s’habituer à la lueur de cette lumière très faible que je n’allume qu’à l’instant du contrôle. Je développe dans un bain plus chaud que celui recommandé (je n’ose dire la température que je n’ai jamais contrôlée) pendant environ 30 à 60 secondes tenant le film à deux mains, ce qui m’oblige à travailler avec des cartouches de 20 poses. Cela me permet de stopper le développement ou de le pousser au contraire. C’est une méthode qui fera sourire certains et qui est très hasardeuse, mais je l’aime, car après tout, je n’ai de compte à rendre à personne, et si je me suis trompé, c’est tant pis pour moi. Cela donne un battement de cœur supplémentaire pendant ce séjour mystérieux dans la chambre noire.

Si le bain est trop chaud, alors des marques apparaissent dans le haut du négatif, à l’endroit des perforations, mais le support de la FP 4 est excellent, ne se gaufre pas et supporte sans mal ce traitement de choc. J’ajoute un peu d’Invitol dans le bain de rinçage final et je fais sécher à froid à l’abri des poussières.

Sur l’agrandissement…

Je tire les planches de contact tout simplement sous l’agrandisseur dépouillé de son objectif et ensuite, je laisse dormir parfois pendant plusieurs mois ces négatifs. Lorsque j’entreprends les tirages dits de lecture, je tire en général en 24×30, après avoir sélectionné sur les planches de contact.

À noter que pour les 24×36, j’utilise l’objectif 55 mm de prises de vue, fermé à 5,6 et réglé sur l’infini. Si un négatif me résiste plus de trois épreuves, je l’abandonne ; c’est qu’il n’est pas bon pour moi. Je ne suis pas très patient à l’agrandisseur et j’aime la réussite rapide. Je masque parfois quelques parties un peu sombres, mais c’est assez rare bien que cela m’arrive dans les nus, à cause des contre-jours.

Mes gradations de papier sont : le 2 en Ilfobrom pour les nus, et tauromachies, le 2 et 3 pour les paysages.

Mon bain est à la température de la pièce, été comme hiver, et je développe à fond, c’est capital ; rinçage dans un bain d’acide acétique, fixages pendant 15 à 25 minutes et long rinçage, minimum une heure. Lorsque les épreuves de lecture ont toutes été tirées, je choisis alors celles que je tirerai en 50×60 pour les expositions et la vente aux collectionneurs.

Et sur le glaçage…

Comme je tire sur 50×60, le glaçage pose un problème. Toujours par mesure d’économie, j’ai commencé toute jeune par glacer sur les glaces de l’armoire. Ma mère était furieuse de me voir démonter toutes les armoires pour déménager les portes. Plus tard, je me suis muni de glaces récupérées chez le brocanteur du coin.

Je mets un peu d’Invitol dans mon dernier bain de rinçage, et ensuite, prépare ma glace en la lavant à l’alcool à brûler, puis je l’enduis de talc que j’élimine complètement avec un chiffon sec. Il ne reste plus qu’à poser l’épreuve, l’essorer, puis presser très fortement avec un double rouleau.

Je fais cela le soir, et le lendemain, les épreuves se décollent presque seules. Par temps de mistral, c’est plus rapide, par temps humide plus lent, en hiver, se méfier de la proximité des radiateurs.

Naturellement, l’application de cette technique par quiconque, serait stupide. Il importe de se créer sa propre technique qui permet de ne plus y penser. J’aime avoir le moins d’intermédiaires possibles entre mon sujet et mes yeux, car alors disparaîtrait » l’invisible, qui a commis la folle imprudence d’apparaître ». C’est cet « invisible » dont parlait Cocteau que je m’efforce de prendre au piège de ma « boite de nuit », comme l’a désignée Michel Tournier, dans le pays où je suis né, Arles et la Camargue, car j’ai beau faire le tour du monde, c’est toujours chez moi que je me sens le mieux.